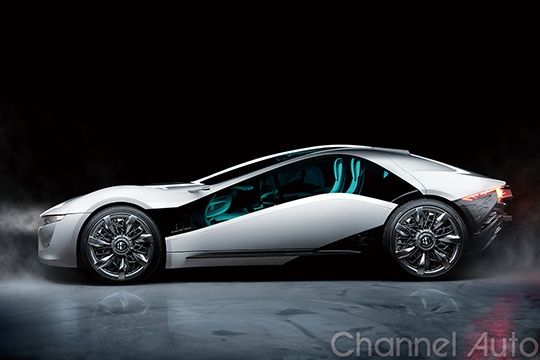

Alfa Romeo Pandion Concept

一直以來,Alfa Romeo與Bertone設計工作室之間的合作關係即相當密切,而Bertone本身在汽車設計領域的超凡功力更是無庸置疑。2010年日內瓦車展中,Alfa Romeo展出了這輛由Bertone操刀設計,外觀極端科幻的概念作品Pandion,以慶祝這家傳奇車廠的一百歲生日。Pandion以Alfa Romeo旗下當紅的旗艦跑車8C Competizione為基礎,最大的特色就是兩扇極為巨大、能向後掀起至完全垂直的鍘刀式車門。車門本身由前葉子鈑起,一路跨越整個側面與車窗,延伸至後輪拱,當車門開啟後,整體造型既誇張又帶著濃厚霸氣。Bertone原本就相當擅長在車門開啟方式上大作文章,選在Alfa Romeo創廠一百周年的紀念作品上進行創作,頗有向同樣出自Bertone之手的70年代的經典概念車Alfa Romeo Carabo、Lancia Stratos Zero和Lamborghini Countach致敬之意。雖然Pandion的概念程度逼近外星人等級,幾乎不可能投入量產,但是Bertone在展現車門創意這方面卻又多添上了一筆,在歷史留名。

BMW Isetta

素有〝泡泡車〞之稱的BMW Isetta,算得上是汽車歷史上最經典的微型小車。Isetta原先是由戰前一家專門製造家電與摩托車的公司Iso設計生產,主要產品為冰箱。由於二戰後百廢待興,結構簡單且民眾付擔得起的國民小車成為了市場上的新寵。看好這股趨勢,BMW便收購了Isetta的製造授權,加以改良後裝上自家所生產的機車引擎,於車頭掛上BMW的藍白廠徽開始銷售,意圖挽救當時BMW岌岌可危的經營狀況。前開式車門是這輛有趣的小車最搶眼的特徵,一塊如盾牌的鐵板加上把手與玻璃窗,就成為了一扇〝車門〞。猶如冰箱門的開啟方式能讓乘客直接從車頭進出車廂,獨特的設計前無古人,後無來者。因設計上的限制,方向盤與方向機柱會隨著車門啟閉而前後移動。而Isetta的車門設計雖然特異,但該有的配備一樣都沒少。儀錶、雨刷、地圖袋和後照鏡全部裝置在結構簡單的車門板上,排檔桿則是有些彆腳地安裝在左側邊,踏板為落地式設計,操作上不會受前方車門開啟方式的影響。

BMW Z1

在擁有特殊開門設計的車款中,BMW Z1是最膾炙人口的車型之一。極為特殊的自動升降車門使Z1雖然產量不多,卻仍擁有相當高的知名度。身為BMW投入敞篷小跑車Z系列的試金石,誕生於80年代末期的Z1在許多設計上都相當創新,與當時的BMW車系完全不同,例如可全數拆下,並可自由更換顏色的塑膠製車殼。而車燈方面也突破了當時BMW的圓燈傳統,改採方型燈殼,方燈設計更延續至後來所推出的E36 3-Series與E38 7-Series等車系。除了雙座敞篷,車門當然也是Z1的重點噱頭,以垂直方向升降開闔,就如同電動車窗的作動方式。開門時,車門會降至門檻之中。雖然電動升降車門充滿話題,科技感十足,不過實際使用上問題卻相當多。過高的門檻與低車身設計使得乘員無法順暢地上下車,而根據多數車主所回饋的意見也指出,電動升降車門其實故障率相當高。雖然Z1銷售表現不佳,但成功開啟了BMW旗下的敞篷跑車陣線Z-Series,是Z3、Z4車系的開山祖師爺。

Holden Hurricane

Hurricane誕生於1969年,正是各種創新車門開啟方式百家爭艷的時代。這款由澳洲Holden車廠所打造的概念跑車,結合了許多高科技配備於一身。搭載了一具4.2L V8引擎,能輸出259hp最大馬力,並採用中置引擎後輪驅動設定,完全以挑戰頂尖超跑的規格設計。Hurricane的〝車門〞嚴格說起來就是整個座艙的車頂與前檔,這種艙式車門(Canopy Doors)開啟時可透過液壓頂桿支撐,將整個車艙蓋向前升起外推,猶如戰鬥機一般,甚至有幾分宇宙船的感覺。除了前衛的開門方式之外,Hurricane更獨步車壇配備了類比式磁石GPS導航系統與廣角倒車攝影機,並以微型閉路電視的方式將資訊與影像顯示在中控台上的傳統映像管銀幕上,雖然古樸,但已是劃時代的創舉。Holden Hurricane並未實際量產,獨留奇幻的設計,留給世人無限驚奇。知名的kit car Sterling Nova便是採用與Hurricane相同的Canopy Doors艙蓋式車門設計,在北美擁有許多玩家。

Kaiser-Darrin Roadster

這輛外型有點古怪的敞篷跑車乍看之下雖然與多數50年代的美國古董車差不多,但是他的車門可是暗藏玄機。Kaiser-Darrin Roadster採獨特的〝Pocket Doors〞滑門設計,開門時,車門會向前滑進前葉子板中,在遙遠的50年代,這可是非常新鮮的玩意兒,當然也順理成章地成為了Kaiser-Darrin的招牌特色。另外,此車也是美國汽車歷史上第一部採用玻璃纖維複合材質車體的量產車,具有一定的歷史意義。Kaiser-Darrin Roadster的車頭鍍鉻水箱罩也相當別緻,有一個浪漫的名字叫作〝rose bud〞(玫瑰花蕾),由車頭看去,彷彿向人索吻似的,非常特別,不過仍舊不如滑門設計來得教人印象深刻。Kaiser-Darrin Roadster屬於實驗性質的產品,僅僅生產了一年便告終,總產量為435部,現今也只剩下討論特殊的車門開啟方式等等相關話題時,才會被人提起。由於產量稀少且車款特別,Kaiser-Darrin Roadster近年開始在國際拍賣市場中嶄露頭角,目前平均的落槌行情已超過十五萬美金,雖然未及驚天動地的程度,但是確實有其收藏價值。

Koenigsegg CCR

相信喜愛超跑的車迷朋友們一定對這款廠名落落長的瑞典神駒如數家珍。雖然Koenigsegg是個相當年輕的品牌,但是在當今車壇中卻又如同神話一般的存在。在當年,CCR的誕生即是為了挑戰成為陸地上最速量產車而來。4.7L V8雙增壓引擎,能輸出817ps的恐怖馬力。然而身為如此特別的超級跑車,除了外觀造型一定要夠囂張之外,車門的開啟方式也要夠特別,才能搭配得上其強悍的性能地位。Koenigsegg自創廠以來,獨特的旋轉式鍘刀門立刻成為了最受矚目的品牌特色。由於作動方式相當詭異,初次見到此車的人無不被其深深吸引。Koenigsegg的車門相當厚實,開啟時須先藉由第一組絞鏈將車門向外推出,接著以另一組轉向連桿,讓車門向前旋轉,與地面垂直。這組車門機構由於作動方式實在太過奇特,除了引起相當大的話題之外,近來也爭相受到民間改裝廠模仿。不過一般普通車款若想將車門改裝成如此特異的開啟方式,說實在的,怎麼看都還是有些奇怪。

Messerschmitt KR200

二戰後,由於德國戰敗,工業發展受到限制,特別是航空相關工業,幾乎面臨了全面停滯的狀態。許多廠商被迫轉型製造汽車或其他機具。Messerschmitt就是其中之一。隨著歐洲經濟逐步由百廢中復甦,對結構簡單且造價便宜的交通工具需求大增,促使了KR200的誕生。與Isetta類似,KR200雖然基本構造與引擎動力仍源自於機車,但有著完整的封閉式艙體與前後排列的雙人座位,能夠遮風避雨,且提供一定程度的舒適性,定位介於機車與四輪轎車之間,為主打經濟性與實用機能的輕型交通工具。不過KR200並沒有傳統的車門設計,取而代之的是可整塊向右側掀開的透明泡泡車頂,以小巧迷你的車身而言,是最方便駕駛人出入的設計,某些不同版本的車型更採用軟式敞篷設計。車艙蓋上後的造型類似戰鬥機,不過駕駛人坐在車內時的模樣實在有些滑稽,但可愛的模樣與特殊的開門設計仍舊令人印象深刻,是50年代最經典的Microcar之一。

W Motors Lykan HyperSport

出現在〝玩命關頭7〞(Furious 7)電影之中,因飛越杜拜摩天大樓一幕而聲名大噪的超級跑車Lykan HyperSport,集結了所有超級跑車必備的元素於一身。由阿拉伯聯合大公國出資,成立於黎巴嫩的W Motors所開發的Lykan HyperSport跑車,是首輛產自中東國家的超跑。以385km/h、0-100km/h 2.8秒的驚人性能傲視群雄,340萬美金的超高昂車價與限量七輛的稀有身份更是令人肅然起敬。當然,這種等級的hyper car,在車門設計方面必定也下足了功夫達到與眾不同的目的。Lykan HyperSport的車門基本是採反開方式作動(Suicide Doors),不過開啟角度卻又採蝴蝶門設計,此種〝反開式蝴蝶門〞,開啟車門時車輛兩側必須預留相當大的空間,單就實用性而言實在非常不方便,上車後,車內人員也不容易操作車門,可說是專門為了耍帥所想出來的設計花招。不過對於有能力擁有此車的車主而言,〝夠不夠帥〞應該才是唯一需要考慮的因素,Lykan HyperSport所搭載的這兩扇誇張車門,算是恰如其分。

結語

上車,下車,每天開開關關的車門,想不到竟也有這麼多學問。雖然絕大多數的車門設計都是已安全性與方便實用為主,但仍有少部分堪稱藝術品等級的作品問世,除了代表創新與突破,更考驗著設計師與車廠的工藝水平。汽車,就是一樣如此有趣的產品,總是能讓人有無限延伸的想像空間。

文章出處:http://www.channel-auto.com/ai_17_13125.html

我要買車

我要買車